Hilde Güden 【Hulda Geiringer】(ヒルデ ギューデン【本名:フルダ ガイリンガー】)1917年~1988年は

オーストリア生まれのソプラノ歌手

ユダヤ系だったことで戦中はイタリアで歌っていたため、イタリアオペラも当時としては珍しく

ドイツ語ではなくイタリア語で音源が残っている。

今回は、ギューデンの歌唱から、一般的に言われる声の【浅い】とか【深い】とはどういうことなのか

少し考えていきたい。

幸田 浩子

https://www.youtube.com/watch?v=XvdCKKWKdxs

ギューデンと比較するのは、世界的に見て浅い浅いと言われる日本人ソプラノ

その中でも軽い声で人気知名度とも高い幸田浩子を選んだ。

片方がCD録音で、片方がホールでの生演奏という環境から、

歌詞の発音などについては比較が難しいし、

アジリタの技術的部分を比較するのも今回の目的ではない。

ではどこで比較するか?

こういう曲で、一番歌手の特徴が現れるのは実は冒頭

<歌詞>

「Gualtier Maldè… nome di lui sì amato,

Ti scolpisci nel core innamorato」

<日本語訳>

「グアルティエール・マルデ・・・愛しい方の名前、

この恋する心に刻み込まれたわ! 」

この歌詞のまさにど頭「グアルティエール・マルデ」の部分

これは五線の上のEの音で喋るのだが、この一言だけで歌手の癖が結構見える

重要なのは”tier”から”malde”に入る時に響きがブレたり、揺れたり落ちたりする人はダメ。

因みに、幸田浩子は、”tie”で既に響きが落ちているので声が揺れ揺れである。

最初の”gua”は”u”から”a”なので、よっぽど変なことをしない限り響きはブレないのだが、

”i”から”ma”を同じ音で、しかもピアノで歌うとなると、響きの高さを保たないと絶対に失敗する。

今スカラ座などでやたらジルダをよく歌ってる

ナディーネ シエッラはその典型

この人は基本的に”a”母音で落ち易いが

「 innamorato」の”ra”なんて絶望的に下手だ。

これが世界最高峰の劇場でジルダを歌いまくってる人の歌唱とは呆れる。

さて、本題だが

ここに挙げた3人の中で一番声が深いのはシエッラで、一番浅いのはギューデン

というのが一般的な感覚だと思うが、

ならばギューデンが一番下手か?と言われれば絶対違う。

逆に、シエッラの声は深いのか?

実はこちらが重要な問題ではないかと思う。

シエッラでは比較の対象として弱いのであれば、

世界的にベルカントの女王として君臨崇拝されているデヴィーアならどうか

マリエッラ デヴィーア

高音は素晴らしいことは疑いようがないのだが、

アリアに入って最初の部分(1:10~)

Caro nome che il mio cor

Festi primo palpitar,

の”cor”や”palpitar”で響きの質が変わっているのがわかるだろうか?

アジリタの時は良いのだが、歌詞になると低音の響きがオカシくなる時がある。

また、中音域でフォルテの時に実は少し押した声になっている。

私自身、デヴィーアは素晴らしい歌手だと思うし、

学生時代にルチアを生で聴いた時は興奮したものだが、

果たして今も同じように興奮できるかはちょっと自信がない。

マントヴァ公爵 ユッシ ビュルリンク

浅いように聴こえるギューデンの声が、実は上記に挙げた中で一番低音が鳴って聴こえて、

高音とも響きに乖離がないのである。

この曲でも現在売れだした軽い役を得意とするソプラノと比べてみよう

アイダ (エミレフナ)ガリフッリーナ

テノール ファン ディエゴ フローレス

https://www.youtube.com/watch?v=ZrmEPIb8pTo

ギューデンを聴いた後にガリフッリーナの声を聴くと、

本来長所であるはずの「深さ」が短所にすら聴こえてこないだろうか?

軽い声のはずなのに重りを付けて響きの解放を妨げているような感じだ。

そう、

「深さ」にとって重要なのは口内の縦の広さより、むしろ奥行の方

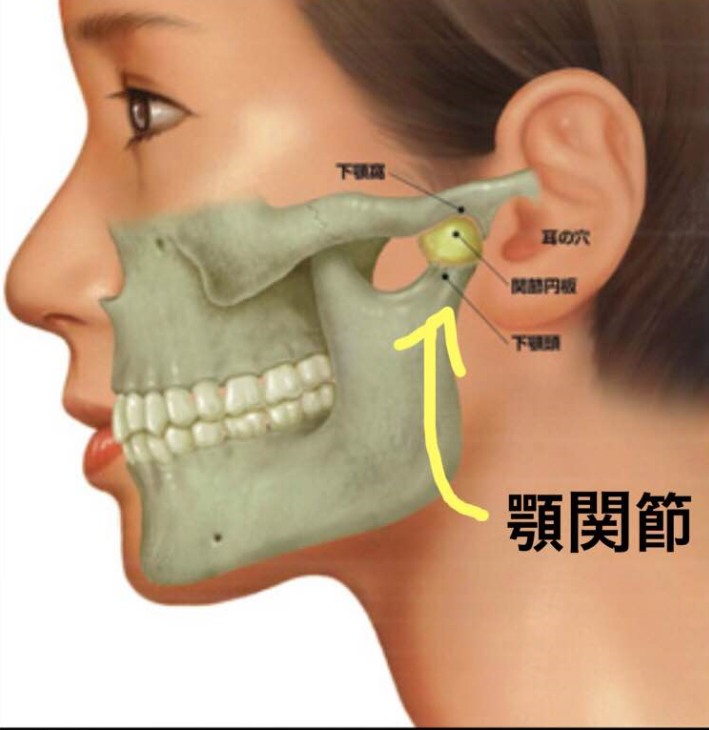

言葉では説明し辛いので、上の図を使って言うと、

顎関節~上唇のラインから外れないことが一番大事。

ここに加えて口腔、咽頭腔を如何に確保するかということになってくるので、

逆に、元から楽器の小さい人が、必要以上に空間を広く深く使おうとすれば、当然無駄に重くなるだけだ。

年齢と共に変化する身体に都度合った声を見つけることが大事なのであって、

「浅い声」が悪いわけでも、「深い声」が良いわけでもない。

ミレッラ・フレーニが10歳だかでジーリに習いたいと言って門戸を叩いたら

「18歳まで来るな!」と言われたとかいう話を見たことがあるが、結局そういうことだろう。

因みに幸田浩子の歌唱は、奥行きがなく、縦の深さを取ろうとして全て鼻に入っている。

本来はもっと奥行をとって前で言葉をさばかなければならない。

鼻腔共鳴が声楽で一番重要だと思ってる人がいたら、すぐに考えを改めることをお勧めする。

ムゼッタのワルツはこう歌う。

ウィーン子のギューデンの歌うワルツはやっぱりセンスが良い。

こういうムゼッタを演じる人もなかなかいない。

今のモーツァルト演奏が如何に余計なことをやらされているのか通関させられる

美しく書かれている旋律を美しく歌う

そんな当たり前のことが現代は蔑ろにされているように見えてしまう

しかし、それは自然な発声が軽んじられている結果でもあることを肝に銘じなければならない。

ピアノの巨匠フリードリヒ グルダが伴奏をした豪華な歌曲録音

大量に切貼録音を残したシュヴァルツコップなんかよりよっぽど優れた演奏

この人はやっぱりモーツァルトとシュトラウスが良い

[…] 昨日の「浅い声」に関する記事に関連させて、今回は分かり易いテノールのアペルト(開いた)声について考えよう […]

ヒルデ・ギューデンは大好きな歌手の一人です

クライバーのフィガロでのデラ=カーザとの2重唱は絶品でした

ショルティのアラベラでの二人の姉妹コンビは

この世のものとは思えないほど美しいハーモニーで

とろけるようなウィーンの響きを聴かせてくれて

ウィーンに対する憧れをかき立てられたものです

評論などを読むとヒルデ・ギューデンもリーザ・デラ=カーザも

日本ではあまり高く評価されていないのが残念に思っていただけに

この記事に出会ってうれしく思いました

まあ、人がどう言おうと好きなものは好きなんですけどね

Philosさん

コメントありがとうございます。

ギューデン良いですよね~。

ああいう歌唱は現代では受けないのかもしれませんけど、喉への負担を考えても、

彼女のような歌唱は理にかなっていると思います。

ヒルデ・ギューデンもリーザ・デラ=カーザときたら、テノールはルドルフ・ショックですかね♪

デラ=カーザ、ギューデン、ショック、ゼーフリートの

歌っているベームのアリアドネは愛聴盤です

タイムマシンがあったら、この時代のヨーロッパに行きたいです